�@

��O�}�̑���

�@���y���E�ې��z(���E�ې��z���j�ł́A��㩂̖{�i������2004�N�̑�ʕߎE�������Ĉȗ��A�t�O�}�쏜�̎����ʂ��Ĕ�r�I���肵�Ă����Ǝv����q�O�}�̊����ɔ�r�I�}�ȕω�������A2�N���2006�N�ɂ͐l������ŋǏ��I�Ȏ�O�}�������m�F���ꂽ�B���̌�A�s���͔�㩂�3�{�ɑ��₷�Ȃǂ��ăq�O�}�̕ߊl�������߂����A�e��ɂ��l������̎R�т̕ߊl�������Ă��A���̑����X���ƌo�ϔ�Q�̊g����~�߂��Ȃ����肩�A�q�O�}�̐l������ւ̏o�v�E�ڌ��E�����A�����Ďs�X�n���ӂւ̏o�v�̂�����̌��������������B�܂��A�ߋ��ɂ��܂�N���Ȃ����������E�����E�����ԓ����邢��JR�H���ł̃q�O�}�Ƃ̏Փˎ��̂��A�������N��1�`3��������悤�ɂȂ�A���N�m�F�ł���e�q�A��̐�����P���ɍl���Ă��A�����X���͊ɂ₩�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��悤�Ɏv���B

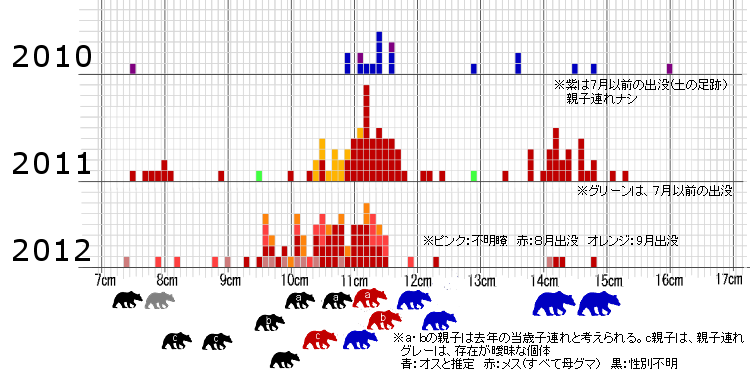

�@����A�E�g�h�A���W���[�G���A�̒����ɓ����ɉ������ג����f���g�R�[���_�n������B�����͑q�O�}�̖h�����{����Ă��Ȃ��_�n�����A������8�����`9���ɍ~���q�O�}�̐���2010�`2012�N�A�Œ�l��7-15-15�i�e�F3�����܂ށj�ƂȂ��Ă���B�Œ�Ƃ����������́A�����ɑO��������̎��ʂ������Ȃ��Ă邽�߁A����̑O���������̂��������ꍇ�A���������m�����Ȃ����炾�B

�@2010�N9���ɊJ�n�����u�ΊD�܂��v�ɂ���āA����܂Ńt�@�W�[���������Ƃ����ĂɌ�����悤�ɂȂ����B2011�E2012�N�ɂ́A�q�O�}�o�v�ŕ����ꂽ�A�X�t�@���g����500m�̒�����300����ԂɃq�O�}�̑��Ղ��s���ĂȂ��̂��܂�2500�`3000�قǎc���ꂽ���A���ꂼ��̑��猴�����E����I�O�����T���v���ł����̉����̐��𐄒肵�Ă���B

2011�N�̒����f�[�^�ƍl�@

�@2011�N�̐�94���O���t�ɂ������̂����}���B�I�����W�F�������ʼn���������q�O�}�A�Ԃ���������̍~�_�n�O�}�B�����̑��Ղ�90���͐ΊD���܂��ăA�X�t�@���g��ō̎悵���̂ŁA������x���m�Ƀf�[�^�͎��Ă���Ǝv���B�i�Z�o�덷��1�o�ȓ��B����͈�̑���Ŋ���̃T���v�����Ƃ�m�F�B�v�������̌덷�����킹�Ă��ő�2�o���낤�j�@�c���10���͉J��A�ł�����薾�Ăȓy�̑��Ղ��A�X�t�@���g��ō̎�B�e�������A����x�͗�����B

�@�����̃f�[�^����A���F�E�ړ����[�g�E�s���p�^���E�ǂ��������̔����Ȃǂ��������āA�����Ɛ������o���Ă݂����B

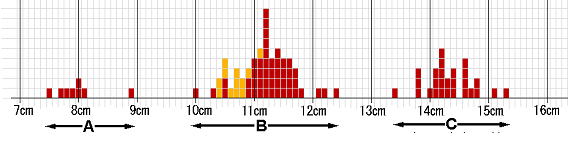

���T���v�����O2011�N8��28���`9��11���^�����ꂽ������300m��ԁ^�L���T���v�����F94 |

�W�cA�D7.5�`8.9�p�͓̌̂��Ύq�łP�{2��3���B2���̕�O�}���Ⴂ�i��������O����11�p�O��j�B

�W�cB�D10�`12.4�p�̏W�c�ɁA��L��O�}2���ƒP�Ƃ̎�O�}2�`4�����܂܂��B

�W�cC�D13.4�`15.3�p�ɁA�P�Ƃ̎�O�}4�����܂܂��Ɛ��肳���B

�@���v11�`13���̂���3���ɑ��āu�ǂ������v�������Ȃ�(4��j�A�܂��A�W�cC��2���ɑ��ẮA�Z���T�[�J�����ŎB�e�B����1���͒ǂ��������x�����Ȃ����I�X��O�}�B

�@���̂ق��ɐ������瓹�������f���Ă̐i���̂�2�`3���Ɛ�������邪�i�I�����W�F�j�A�O���t���A�����͓̌̂����̒��������ɂ͔������A�T�˃f���g�R�[���_�n����U�^�[���������ʼn��������Ă���ƍl������B�����E��������̍~�_�n�̂����킹�č��v��13�`16���Ƃ����v�Z�ɂȂ�B�ړ��o�H��s���p�^�����l�����킹�A�����ނ�15���ƍl������B

�@����ɂ��Ă͂͂����肵�Ȃ����A�S�̂Ƃ��ĕ�͊��m�ł��Ȃ��B

�@2011�N�͑䕗����̉��ђ�C���̉e���Ŕ_�n�����̉͐삪���炭�呝�����A�n��Ȃ��̂��͐�ƕ��s�ɕ������ȂǓ�����ς������߁A�ꎞ�I�ɂ��̋�Ԃɑ��Ղ��c�����̂̉\�����l������B

�@2008�N����̓����G���A�̒��������킹��ƁA����̂̃~�j�}�������悻4���E4���E7���E15���E15���ƕω����Ă��āA���Ȃ��Ƃ����̒����G���A�ł́A���Ɏ�O�}�̍~���̂��������Ă���ƍl������B

�@�܂��A2008�N�E2009�N�̔c����4���́A�����I�ɂ͋��R���������A�̂̔���(2���j�́A���Ⴂ�̂ɓ���ւ���Ă���B���̃G���A�ł́A����N�ɍ~��Ă����̂ɁA���N�V�����̂����Z�����̂ł͂Ȃ��A�N���̂���o�v�������A���̑���ɐe����N�ƌ�����V�����̂������Ƃ�������ւ�肪�N���Ă��邪�A�I�X�Ɋւ��ẮA4�Β��x���Ō�ɂ������犈�����ق��ֈڂ��ƍl���Ă���B

�@2004�N�ȑO�ɂ́A���_�n�ɑ��āA�O����17�p�E20�p�̃I�X���b���~��Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ���A�ߔN�́A17�p�ȏ�̌̂��m�F����Ȃ��B�ő�O�����́A2009�N16.0�p�A2010�N14.8�p�A2011�N15.3�p�ƁA���������I�X�̂��̂ƍl������B���X�Ɋւ��ẮA�e�F��A��Ă�����X�ƒf�肷�邪�A10�p�O���̌̂�1���X�Ɛ��肷��ق��́A���܂�m���Ȑ���ޗ����Ȃ��B

�⑫�j�O�����̋���邱��

�@���̃O���t�Ō������Ă͂����Ȃ��_�́A�̑O���������݂��邱�Ƃ��B9�p��A������13�p�O��̃N�}�������Ȃ��B9�p�䂪���Ȃ��̂́A�H�ɓ��Ύq����������8�`9�p�ɂ܂Ƃ܂�A1�̌̂̓I�X�ł����X�ł�10�p�ȏ�ɑO�����𐬒������Ă��܂����Ƃ���������ƍl������B����13�p�O�オ�قڋƂȂ��Ă��邱�ƁB���̎R��ōL������������ƁA�ł����������O������13�p�`15�p���x�ŁA���b���X�Ɍ����Ă�����13�}�P�p�Ƃ����̂��{�����[���]�[�����낤�B����13�p�O�オ���̎��ӂɍ~��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��H

�@�o�������炷��A���X�͉��X�ɂ��ăI�X���S���I���n�������A�ʏ�͂��܂ł��u���m�Ŗ��C�ōD��S�����v�𑱂��Ȃ��B�T���đ�l�̃N�}�Ƃ��Ă̌x���S���I�X��O�}��葁���N������ƍl�����邪�A����͎Ⴂ�I�X�̍D��S�̋����̗��������Ƃ���������B��O�}���(3�`5���炢�j�ɁA�����ɂ����I�X�͕��U�s���Ɉڂ�A���X�͎q��Ăɓ���B���̐��ɂ������̈Ⴂ���A�D��S�ƌx���S�̈Ⴂ�ɒʂ��Ă���Ɛ����͂ł���B���́A���̃A�E�g�h�A���W���[�G���A�͉Ă̏W�q��12���l�ȏ�̃L�����v�ꂪ����Ċ��ɓ�����Ă��邱�Ƃɉ����A�ߔN�A���傤�ǃq�O�}���f���g�R�[���̗l�q�����ɍ~���7�����{�`8����{�ɖ��N�ό��Ղ�E�ԉΑ�����ɍs��ꂽ�������B�����������X�̐l�Ԋ����ŁA�O����13�p�ȏ�̃��X�F�͂��̃G���A�̃f���g�R�[���_�n���h�����Ă���A�����Ƃ�Η��H�͐��R�Ƃ���B���̐������������Ȃ�A�W�cC�̌̂Ƀ��X�͂��Ȃ��ƍl����̂����R���낤�B�Ƃ���A�W�cC�̌̂͂��ׂăI�X��O�}�ŔN���3�`4�A�W�cB�̃��X��O�}�̔N���1�`3�ƍl���邱�Ƃ��ł���悤�Ɏv���B

�@�W�cC�̌̂����ׂăI�X��O�}�ł���Ƃ�������̌㉟���Ƃ��ẮA���̂悤�Ș_������B

�@���̃G���A�̔_�n�̂قƂ�ǂ��q�O�}�ɑ��Ă̖h�����{���Ă��Ȃ����߁A���X�F�͐l�ו��ŐH�����߂��\���ɂł���X���ɂ���B�܂��O�N2010�N�͎R���L��ŁA�R�N���A�}�^�^�r�A���}�u�h�E�Ȃǂ̖̎��̂Ȃ肪�悭�A�V�J�̉���s�\�́i�蕉�����[�j�������I�ɑ����ȂǁA�ǂ̏�������l���Ă�����ɐ����������X�͒����������ɂ����Ȃ�ꂽ�\���������B�Ɠ����ɁA���̃G���A�ł�2006�N�����O�}�������N�����Ă���A����\�Ȍ̂̓I�X�E���X�Ƃ��ɖL�x�ł��邱�Ƃ���A����������ɂ����Ȃ�ꂽ�\���������B

�@2010�N�ɂ͂��̃G���A�ɐe�q�A�ꂪ�Ȃ��A9�����{�ɓ��Ύq�Ǝv����P�ƌ̂�1���A������������Ă����������B7���̍~���̂̂����A3���𗂔N�o�Y�\�ȃ��X�F�Ɖ��肵�A2011�N�ɂ�3�g�̎Ⴂ��O�}�̐e�q�i���Ԃo�Y�j�����̃G���A�ɍ~���ƃt�@�W�[�ɗ\�������B���ۂ�2�g�����̃G���A�ɍ~��Ă������A��O�}�̔N��͗\���ʂ�Ⴂ�B�����������n�ȏ��o�Y�g�����ꂾ�������Ɍ���E�����E�o�Y�������Ȃ��Ă��邱�Ƃ���A�����N���̃��X������E�����E�o�Y�E�q��Ă̂����ꂩ�̒i�K�Ŏ��s���Ďq�����ĂĂ��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A������ƍl���ɂ����B����������O�}�����̋G�߂ɒP�ƍs�����Ƃ��Ă����̉\���́A�Ⴂ��O�}�ɂ��肪���ȁu�����e����v�������Ȃ��A�܂�A���Ύq��9���̒i�K�Őe���痣���Ă��܂��\�������A����ɂ��ẮA���Ύq�̒P�ƌ̂��܂��������̃G���A�Ŋ��m�ł��Ȃ��̂��s���R���B

���������A���̃^�C�v�̒P�Ɠ��Ύq���ǂ��Ă�ł������͎�����B�Ȋw�҂̐��ɂ��ΐe�����1��4�������x����Ƃ���Ă���炵���A�P�ɐe����͂���ĒP�ƍs�����Ƃ��Ă��邾���Ȃ̂����m��Ȃ��B���̂�����̎������킩��Ȃ��̂ŁA�����ł́A���肵�đ��̎�O�}���l�̊��������Ă���P�Ɠ��Ύq�́A�e���ꂵ���̂Ƃ����F���ŏ����Ă���B

�@

�@���̃O���t�̑O�������z�́A�N�ɂ���ăT���v���������قȂ邪�A�p�^�[���͓���ł���B�e�F�̗L�����̂����A�ǂ̔N���W�cA�EB�EC�ɕ�����A���̕��z���T��2011�N�O���t�P����B

�@���̃G���A�ł̓f���g�R�[���_�n�ɍ~���̂���O�}��������O����������2006�N���璲�ׂĂ������A�~���q�O�}�͂قڂ��ׂĎ�O�}�ŁA�����̌̂��ߎE����Ă�����Ȃ��Ă��A�N���ς��Ǝ�O�}�̓���ւ�肪������B�܂��A�T��4�`5�Ɏ���Ƃ��̃G���A�ւ̍~���E�~�_�n���Ȃ��Ȃ�B����ɁA�܂�1�E2�̐V�Q�̎�O�}���~��Ă���Ƃ������Ƃ̌J��Ԃ��Ȃ̂��B

�@�����ŁA2008�N����́A���̎�O�}�̈ꕔ�ɑ���ǂ������v�������Ȃ��A�~�����E�N��\���E����E���i�ɂǂ������ω������邩�ɏœ_���i���Ē����������Ȃ��Ă����B�������Ď�O�}���Ǐ��I�ɑ������G���A�ŁA�ǂ̂悤�ȑł������I���B�P�ɂ��̔N�̑�ł͂Ȃ��A�Œ�ł����N�̃X�p���łǂ������������������̏������Ɍ����킹���邩�B��������ؓI�Ɍ���߂邽�߂ł���B���������Ȃ���u�ǂ������v�Ƃ����l�דI�ȓ�������������̂́A�ʏ�̌������炷��Ν|�j��ŁA�{���̃q�O�}�̐����������ɂ����Ȃ�B�������A�l���̌���ł́A���ɐl�g��Q�̑���Ƃ�Ȃ���̊ώ@�ɂȂ炴��Ȃ��B

�@�ȏ�̏���A���̋Ǐ��I�G���A�́A���ɎႢ�̂́u�H�̗c�t���v���邢�́u��O�}�̂�ځv�̂悤�ȗl����悵�Ă���ƕ\�����ł���B���b�̃N�}�ɂƂ��Ắu�L���v�ɢ�q�g�̊������a�v�Ƃ����v�f���傫�������Ă���̂ɑ��A��O�}�̗L���s���ɁA���Ȃ��Ƃ����̃G���A�ł́A�q�g�̊����͂��قlje�����Ȃ��B�����2011�N�H�A�����Ɍ��ꂽ�̎Ⴂ��O�}�ɂ������A�u��O�}�͌x���S�������v�Ƃ�����������̓͌����ɗ����Ă���B�L�����v�ꂩ��100m�n�_�ɌߑO���ɂ܂����ΊD�Ɍߌ�ɂ͎e�F���X���Ղ��c���ȂǁA��O�}�ł���Ȃ���A��O�}�̍s���p�^���̓�����F�Z���c���Ă����B�q�g�Ƒ��������ۂɁA���ׂẴN�}���u�Q�Ăē�������v���邢�́u�����オ��l�q�����Ă��瓦������v�Ƃ����s���`�Ԃ������Ă���̂ŁA������V����x�A�[�Y�Ƃ͌����Ȃ����A��O�}���L�̖��x���E�y���͑傢�Ɍ�����B

�@2���̃����}�}�O�}�Ɉ�Ă�ꂽ���N�i2011�N�j�̎e�F3���́A�����ɐe���ꂷ���2012�N�ɂ͎�O�}�ƌĂі���ς��邪�A���̎Ⴂ3���̍s���Ԃ�͍�����ڂɕ����Ԃ悤���B�������A�����}�}����̖��x���̓`���̓q�g�ƃN�}�ɂƂ��čD�܂����Ȃ��̂ŁA���N�x�̒ǂ������^�[�Q�b�g�̕M���i�ƂȂ�B

�@�������v���ӃO�}�Ƃ��ă}�[�N���Ă����W�cC��1���͐���4�B��x�̒ǂ��������܂߂�����̊ώ@����A����������ƍU�����̍����̂Ƃ̋^��������A�ߊl��O���Ɋώ@�𑱂��ė������A�������N�̃p�^�[�����炷��A���͍̌̂��N���Ō�ɂ��̃G���A����͎p�������\���������B

�@�����𑲉�����5�Έȏ�̎�O�}�̓����́A�܂������G���A���g�����Ē��ׂȂ���Ε�����Ȃ����A�V�J�p�̓d�C��ɑ��ẮA���Ƃ��ȒP�Ɍ@��Ԃ��헪�������o���قƂ�Ǐ�ǂƂȂ�Ȃ��̂ŁA�q�g�̊����������łȂ����ӂ̃f���g�R�[���_�n�̂����A�I�X���b�������ɗ��p���Ă��Ȃ��ꏊ�������A��������o�v���Ă���̂��낤�B�f�ГI�Ȓ����f�[�^�E���Ⴉ�炷��������@�ł���B

�@�c�O�Ȃ���A�u�H�̗c�t���v�Ńf���g�R�[���̖����o������O�}�́A��قǂ�������q�O�}�d�C���ݒu���Ă��Ȃ�����A���ƂȂ����R�ɂ�����߂�Ƃ������Ƃ͍l���ɂ����B���ۂɃf���g�R�[���_�n�ɓ��荞�ݖO�H����1�����O����A�f���g�R�[���ւ̈ӎ��������̃q�O�}�ɂ͐����A�l�q���ɍ~���ȂǍs����ω�������̂��ʏ킾�B

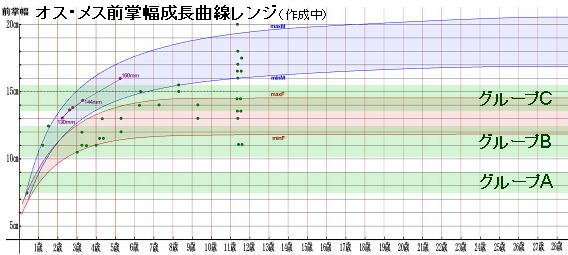

�@�Ȃ��A�O�����ƔN��̊W�Ɋւ��ẮA�I�X�E���X�Ƃ���90���ȏ�̃q�O�}�ɓK�p�ł���N��ʑO�����͈̔̓O���t���߂����Đ��N���쐬���ŁA��͂܂��K�v�Ƃ��邾�낤���A���i�K�ł́A�T�ˉ��̑O���������Ȑ��ɉ����čl���Ă���B

�@�ʏ�A���ɎႢ�̂͑O�������琫�ʂ�����Ȃ��B����14�p�̑O���������q�O�}�����Ă��A�I�X�Ƃ����X�Ƃ����Ȃ��̂����A���w�̔��������ł��́u�ω����v������Ƃ���Ȃ�ɐ���ł���ꍇ������B���}�̐܂���O���t�i���j��2006�N���琔�N�Ԃ����O�}������i�ǂ������j�E�ǐՂ��Ȃ���O�������Ƃ��Ă������f�[�^�����A13�p�Ɗm�F�����N�̏��~�ɂ͊��ɃI�X�Ɛ��肵���B�����āA���̐���ʂ�O�����͐������A5���z�����t��ɂ�������ς�������̏��16�p�̑��Ղ���������c�����B���̑��Ոȗ����̎�I�X�͑�K�͂ɕ��U�s�����Ƃ����̂��A�����Ȃ��Εߊl���ꂽ�̂��A�܂��������m�ł��Ȃ��Ȃ����B

�@�e����サ�炭�̎�O�}�̏����ȑ��Ղ��琫�ʂ𐄒�ł���ƁA���̃G���A��1�`2�N��̍~���q�O�}�ɂ��āA�����܂߂ė\���ޗ��ɂȂ�B�܂��A��n�`������������A��O�}�ɂȂ�Ɨ\�z�����q�O�}�̍s���p�^�[������́A���̎e�F�̐e�����܂ł��낢���\�����邱�Ƃ�������x�\���Ǝv���B�\�����ł���Ƃ������Ƃ́A���肵�č����I�ȑ���Ƃ��Ƃ������Ƃ��B�\���Ȃ��ə��ߓI�E�ꓖ����I�ȑ���A������s���S�ɂ܂�Ȃ��`�łƂ��Ă��錻�݂��͂邩�ɑ�̕������̂��}�V�ɂȂ�B

|

2012�N�̓^��(�r���o�߂��j

�@2011�N�ɂ����Ȃ���2012�N�\���Ɋւ��Ă�

1�D�N���̃I�X��O�}�́A�\���ʂ肱�̒����G���A�ւ̏o�v���������B

2�D���Ύq������2�g�̐e�q�́A���l�̃p�^���ŏo�v�ƂȂ����B�������A�e�q����͂��Ă��Ȃ������B

3�D�o�v�����Ɋւ��ẮA���悻�z����B15���O��B

�ƂȂ�A���܂�h���}�`�b�N�ȕω��͋N����Ȃ������B

�@�����A2010�`2012�N�̑O�����f�[�^(2012�N��9�����܂Łj�ŁA����^�킵�����Ƃ����サ���̂ŁA3�̃O���t����ׂĂ݂��B

�@�ʼn��i�̃N�}�}�[�N�����ʂ�e�q�W���l���܂߂��A2012�N�̏o�v����́B

���̂P�F�O�����̏��^���H��N��i�H�j

�@�܂��A����3�̃O���t�����o�I�Ɍ���ׂ�ƁA�T���v���������Ⴆ�A����3�N�őO�����̏��^��������Ă���悤�Ȉ�ۂ����B�������������N��Ƃ������邩���m��Ȃ��B���ɃO���[�vB(�^�̎R�j�ł킩��₷�����A����́A�K�������e�F�̑����ɂ����̂Ƃ͌����Ȃ��悤�Ɏv���B

����2�F���o�Y�̒�N��i�H�j

�@��������サ�����Ƃ́A�o�Y�N��̒�N����B�ԈႢ�̎w�E���o��Ŏ��Ȃ�̌����Ă������A2011�N�ɓ��Ύq�A��Č��ꂽ2���̕�O�}�̔N�2�A��������3�B�s���`�Ԃ��琄������ƁA�O�҂̂ق����������藈�邪�A�����̃��X�Ɋւ��ẮA���m���Ă����u���o�Y�v�Ǝ��͌����Ă��B�����āA2012�N�ɐV���ɓ��Ύq��A��ďo��������O�}���A���̔N��ƍl������B

�@�����������Ƃ���A�����Ɍ�����3���̕�O�}�͂��ׂ�2��3�̒a�������ӂŎe�F���o�Y�������ƂɂȂ�A����ɋt�Z����A1��������2��6���O��Ɍ���Ǝ𐬌����������ƂɂȂ�B

�@�N�}���C�k���l�A�q�[�g��(������E�ɐB���j�ɂ�����t�F�������̕���ŃI�X�̐��Փ���U�����A�������������̂��Ǝv�����A�N�}�̐��Ԋw�I�ɁA1�Δ���̐��I���n�����蓾��̂��ǂ����A�����͏��Ȃ��Ƃ����ł͂͂����肵�Ȃ��B

�@�����A�Ⴆ�Ό��̏ꍇ�́A���ɂ���ă��X�̏��q�[�g�̃^�C�~���O���O�シ��B����\�œ��N��ɋ߂��Ⴂ�I�X�̂����ӂɐ�������ꍇ�́A���q�[�g�����܂�ƃu���[�_�[�Ԃł͂�����B�܂��A�I�X�Ɋւ��Ă��A���q�̐��͏��Ȃ����̂̌���͉\�ŁA�ꍇ�ɂ���Ă͎ɐ�������B���錢��̔ɐB�J�n�̔N���ʘ_��3�Ƃ���Ă��Ă��A���ɂ����1�ɂȂ邱�Ƃ�����B

�@�����̂��Ƃ���ސ�������A���݂̎��̃G���A�̂悤�Ɂu��O�}�̂�ځv�Ɖ����������ŁA���X�̏��q�[�g�^�C�~���O���ʏ��葁�܂�A���ʁA���o�Y�N���N����Ă���\���́A�K�������G�ł͂Ȃ��悤�Ɏv����B

�@���ۂɁA2012�N�Ɍ��ꂽ�O����10�p������Ƃ̕�O�}�i���j���A�ǂ����߂��邱�Ƃ��ł��邾�낤�H

�@�������l�ԓ��l�N�}�ɂ����ɉ��炵���葫�����������X�����邱�Ƃ��l�����邪�A����ɂ��Ă��������Ɗ�����B

����3�F���X�̌���E�����̑����i�H�j

�@�܂��A������s���Ȍ��ۂ́A�ꓪ�̃��X���A���e�F�ɁA���炩�ȍ��ق�������P�[�X���`���z������Ă��邱�ƁB�܂�A�e�F�̈ꓪ�͐^�����ŁA�����ꓪ�����ьn�̂��Ă��݂��������悤�Ȍ̂Ƃ��B���������A�o���o���̌Z�킪�A�����Ă���悤�Ɋώ@�����B�T���v���������Ȃ��܂Ƃ��ȃf�[�^���Ȃ��̂ő債�����Ƃ͌����Ȃ����A2010�N�ȑO�̉ߋ�25�N�ԁA���̂悤�ȌZ��́A���͖k���ł͌������Ƃ��Ȃ��B

�@�u��O�}�̂�ځv�ł́A����\�Ȍ̂̓I�X���X�Ƃ��ɖL�x�ɁA������Ǐ��I��ԂɏW�����Ċ�������B���̉e���ŁA������E���o�Y�N��̒�N��ƂƂ��ɁA���X�����������̐��������Ă���̂ł͂Ȃ����B

�@�������A���̃G���A�ł́A�ߔN�A�u�P�ƍs���̓��Ύq�v�Ƃ����̂���r�I�p�ɂɌ��ꂾ���Ă���B�]���I�ɂ�9���ɂ��̃^�C�v������邱�Ƃ͂��������A���݂ł�7�����{�`8���Ɍ���邱�Ƃ������B������ɕ������I�X�̝����Ő��܂ꂪ�����Ǝv���B���q�������m��Ȃ����A���̌ǎ����ǂ����̕�O�}���{�q�Ƃ��Ď����̎q�ƈꏏ�Ɉ�ĂĂ��邾�������m��Ȃ����A���ۂ̌o�܂͕s���ƌ����Εs�������B

�@�~�g�R���h���ADNA�̃n�v���^�C�v�̕��͂ɂ���ĕ�n��`�Ɋւ��Ă͋ߔN�������i��ł���悤�����A���́A���̒������Ă���k���Ƃ����̂́A��n��`�タ����Ɣ����Ȉʒu�ɂ���B���̌������ʂ�p���Č����A�k�C���ɃA���X�J���ʂ���n���Ă����u�m���^�C�v�v�Ƃ��̌テ�[���V�A����n���Ă����u���k�^�C�v�v�̂��傤�Nj��E���ɂ�����\��������B�Ȋw�҂͂��̋��E�����u���āv���ƌ������A���̖��Ă��ɂ́A�����g�͑����^��������Ă���B������������A��`�n���w�I�ȁu�����v���A���̃G���A�̃N�}�̃^�C�v�̑��l�������߁A����ł̊ώ@���ʂ��ۂɌ���₷���̂����m��Ȃ��B

�@�����ɏ����Ă��邱�Ƃ͉Ȋw�I�ɗ����ꂽ�����ł͂Ȃ��B����̒������ʂɌ��ꂽ���Ƃ���^�������サ���i�K�ŋ}篂��ꂱ��ƗL�@�I�Ɍ��т�����N�ɓ��ݐ��Ă���B���A���ɏ�q�u����2�v�Ɋւ��ẮA����̑�w�j�ɑ傫�ȉe����^������B

�@���������u��O�}�̂�ځv���o���オ���������́A�l������̗L���ȏꏊ���u��L�v�ɋ߂��`�ŗ��p���Ă������b�q�O�}��ߊl���Ď�菜�������Ƃɂ���āA����Ԃ��Ⴂ�́E���X�F���u���L�v����`�Ŋ�������悤�ɂȂ�������ƍl�����邪�A�������琶���鍂���ɐB���Ɋւ��Ă��A���J�j�Y���ƂƂ��ɍ����I������o���Ȃ��Ă͂����Ȃ��B

�@���̌��ۂ̏����Ƃ��āA

�@�E���ӂ̎R���L�傩�q�O�}�̊��I�Ȏ��e�͂�����(���ӂ���̋����\�ʂ����������I�j

�@�E�_�n�̖h�����x��A��Q�������Ă���i�_�앨�ɂ���ĐH�����߂��B������A�������������P��I�ɍ����j

�@�E�l����Ԃ̌֎����s�����Ă���(��O�}�E���X�F���A�l��������u�L���v�Ƒ����A���K�ɕ�炷�j

�@�E���N��ɒB�����I�X�̕��U�s���A���邢�͕ߊl�̂��I�X�ɕ邱�Ƃ���A�l������̊����̂̐��䂪���X�ɕ�(�P���Ȋ���������萶�Y�͂������A�l������ɍ��@�\�Ȑ��Y�G���A���o���オ��j

�Ȃǂ�����B

�@

�@���̒����G���A���܂މ��y���ł́A�ߔN40�������Ńq�O�}�N�ߊl���Ă��邪�A�_�앨��Q���������A�l���E�s�X�n�ւ̏o�v�����炩�ɑ�����X���ɂ���B�ꌩ�s�v�c�Ɏv���邾�낤���A�ЂƂЂƂl���Ă����ƁA�������ʂƂ��Ƃ��B

�@�܂��A���̂��̒����͂������ꖇ�̃f���g�R�[���_�n�ɓ�������~���̂ɂ��Ă̂݁A�N�}�̃��[�g�ォ�Ȃ苷����Ԃł����Ȃ��Ă��邪�A�����ł̓��Ύq�̐���2011�N�E2012�N�Ƃ�3���ɒB���Ă���B�����Ɨގ����������͊ې��z��10�������x�͂��邾�낤�B�P���v�Z�Ȃ�A�ې��z�����Ŗ��N30���̎e�F�����܂�Ă��邱�ƂɂȂ�B�e����܂ł̎e�F�̎��R����1�^3�Ƃ��Ă��A20���̎�O�}�����N�Y�o����Ă��邱�ƂɂȂ�B���y���S�̂Ȃ�A�����炭�A���Ȃ����ς����Ă��l������̎R��60���O��Y�o����Ă�̂ł͂Ȃ����B�����͕s���m�����A�_�n�̔�Q���̂��̂������Ƃ��ē����A�����������x���̑������������炵�Ă���\��������B

�@����2012�N�A���̋��������G���A�𒆐S�ɔ��a5�L���قǂł����Ȃ���6�`7���̍L�������ł́A6�g�̐e�q�A�ꂪ�c������A�����ɂ�4�g�̓��Ύq�A�ꂪ�܂܂ꂽ���Ƃ�����A��̐��_���傫���O��Ă��Ȃ��Ǝv����B

�@�܂��A�ߊl�Ɋւ��āA�̎��ʂ��Ȃ�������əl�߃O�}�Ӗ��ɎE���Ȃ���A�ق��̌̂ɐl�ו���H�ׂ�K�������ʓI�ɋ����Ă��邽�ߍ~�_�n��������͂��Ȃ����A��㩂̓q�g�ւ̊�������O�}�ɋ������߂Ȃ��̂ŁA�l���E�s�X�n�ւ̏o�v��������̂��������낤�B

|

|